凯谛思工程咨询(上海)有限公司武汉分公司

摘要:利用Infoworks ICM排水管网一、二维耦合模拟软件对项目区的降雨径流、排水管网汇流、地表漫流情况进行模拟,在和100年一遇24小时两种降雨情景下,分析项目区雨水管网在5年一遇3小时短历时强降雨下的排水能力,评估项目区在100年一遇24小时长历时降雨下的内涝风险,进而对项目区排水管网设计提出优化建议。

关键词:Infoworks; 管网排水;内涝风险;设计优化

近年来,模型软件在市政排水管网设计和评估优化中应用越来越广泛。相较于美国环保署开发的开源软件SWMM,商业软件Infoworks ICM具有界面操作简单,数据导入与处理方便,可以模拟溢流洪水在地表二维空间的物理运动过程和地表径流与雨水排水管网间的流量和动量交互等优点。本文以武汉某一项目区为例,阐述Infoworks在排水管网分析和设计优化过程。

项目区区毗邻长江,总用地面积2.9平方公里。现状地形为东高西低、中间高南北低。汉口长江常水位(吴淞高程)为22.7m,最高水位发生在1954年的暴雨事件中,水位高达29.73m,设防水位为25m。西侧解放大道为区域低侧,高程在23.0~23.8m,东侧沿江大道设有防洪堤,地势相对较高,高程为27~27.8m。

项目区被黄孝河系统和黄浦路系统划分为2个排水分区。上排水分区位于黄孝河排水系统的上游,高于黄孝河系统其它部分约2m。雨水重力自流到下游解放大道北侧,暴雨期经后湖泵站抽排至府河。整个黄孝河系统总汇水面积为5140ha,受纳水体为府河。下排水分区总汇水面积为140ha,地势北高南低,与南侧永清汇水区相连,构成黄浦路子系统。非汛期同永清片区雨水经黄浦路泵站抽排出长江,非汛期自排。黄浦泵站汇水面积约为300ha,受纳水体为长江。黄浦路泵站规划总排水能力增加至32m3/s,对下排水分区预留的抽排能力为17m3/s。

项目区内涝防治重现期为100年,雨水排水管网设计标准为3~5年,因此,本文降雨情景采用P=5年3小时短历时和P=100年24小时长历时两种模式。根据《武汉市排水防涝系统规划设计标准》武汉短历时暴雨强度公式、设计雨型和长历时暴雨强度经验值,确定5年一遇3小时累计降雨量为85mm,100年一遇24小时累计降雨量为344mm。

结合已有资料对模型边界条件进行概化,对于上排水分区,因暂无黄孝河系统具体信息,设置极端降雨最不利条件下的边界参数,模拟查看下游地面已积水情况下上排水分区的雨水排水管网状态,模型模拟时将上排水分区下游出水口位置设定初始水位为23m,即解放大道北侧地面平均高程。

对于永清片区的入流情况,按照永清片区汇水面积160公顷,所对应的不同重现期的降雨量,估算出从永清片区应汇入的黄浦路泵站的流量,入流按照降雨所对应的时间步长被平均分配,在模拟的时候,进入指定的检查井。泵站抽排能力按整个黄浦路泵站汇水面积计算,为32 m3/s;

对于黄浦路泵站,因无泵站运行的具体数据,故根据泵站前上游箱涵管底高程和箱涵高度对泵站开闭水位进行概化。概化情况为当箱涵满管时,泵站开始运行,对雨水进行抽排,直至箱涵内无雨水。因箱涵管底高程为17.48m,箱涵高度为2m,故泵站开启水位19.48m,关闭水位17.48m。

对于水闸,按照水闸能沟确保下游水正常排除,不至于对上游积水产生影响进行概化。故设置水闸底部高程为16.48m,宽度为15m,开口高度为1m。

项目区下垫面根据GIS规划用地分类,归纳为4种用地,分别为道路、屋面、植被和混合用地。其中道路、屋面和混合用地为不透水面。产流模型采用固定径流系数法进行计算,径流系数值采用经验值。透水面采用Horton下渗模型,基于项目区域的土壤性质,Horton的参数选取的是土壤种类C类(缓慢下渗率)。

汇流模型采用SWMM中的非线性水库进行模拟,汇流参数使用表面的曼宁系数值,不透水面取0.015,透水面取0.2。

模型结果显示,5年一遇3小时降雨情景下,规划范围内雨水排水管网基本都能正常运行,超载管段以超载时间大于15min为判定要素,满足排涝要求的管网比例高达60%,严重超负荷管道占9%,检查井溢流水量2377.44 m3。结合管线的纵断面分析,可以发现对于上排水分区,212以北东侧雨水排放路径过长,建议增加解放大道到西侧连通管,如206/207路交汇处。解放大道与永和路、213路、206路存在不利排水点,建议检查此处永和路交汇处周边地形。213-211下管网存在管网逆坡,逆坡约10cm,建议检查逆坡并消除;对于下排水分区,管网路径过长,分金街管网雨水短时间内无法快速排出,运输负荷大,且造成上游排水不畅发生溢流。建议在头道街到中山大道处增加连通管,将分金街管道雨水分流进入中山大道,减轻分金街主干管渠排水负荷;

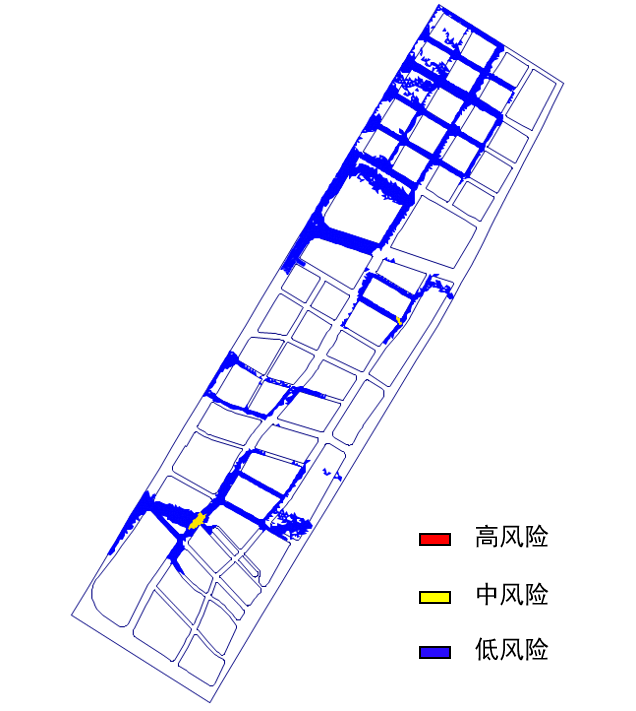

二维地面漫流积水模拟结果显示,项目区不存在高风险区,中低风险面积占总面积的12.37%,这跟项目区地势较高,且为新建项目有关。研究范围区内最大积水深度为0.295m,虽淹没深度不大,但积水持续时间较长为57min。为改善此情况,有条件的情况下可改善不利排水区地势,增加中山大道与永福路交叉口地势至23.5m,减轻长时间积水造成的通行影响。

图 3 100年一遇二维地表漫流积水情况图

通过对项目区雨水排水管网进行模型分析,借助Infoworks ICM商业软件进行水动力模型分析,发现项目区管网设计存在薄弱环节,如2处排水路径过长、2处不利排水点、一处逆坡等问题。但总体而言项目区因地势优势,且雨水排水管网系统中存在大量尺寸较大的方涵,泵站规划排水能力较大,在极端降雨情况下,整个研究区域内雨水排水管网运行情况较好,地表溢流风险较小。

因缺乏详细的大排水系统数据,故对模型边界进行了经验性的假设,分析在最不利情况下项目区管网是否满足设计防洪排涝标准。在数据充足的情况下,应首先进行模型分析,得出大排水系统对项目区排水的影响,作为边界值输入项目区水动力模型。

因无监测数据,无法对模型结果进行校准和验证,以上模型分析结果仅经过与管网设计单位的讨论和确定,其内涝风险分析结果也与实际无历史渍水点相吻合,实际情况可能与模型结果有少量出入。