(西安建筑科技大学 陕西西安 710000 )

摘要:本研究通过对比西安江村沟垃圾填埋及其周边环境近十年的卫星图分析其景观生态学动态,并试着从景观生态学的角度对其变化做出分析解释,通过构建“斑块、廊道、基质”模型来剖析场地因素,用景观生态学的相关理论对西安江村沟垃圾场及周边进行解读,从社会、经济、政治等方面对其景观格局动态变化进行分析,从而针对垃圾填埋场的生态修复提出概念意见。

关键词: 景观生态学 江村沟垃圾填埋场 理论 方法

一、基地概况

西安市江村沟垃圾场始建于1993年,地处西安东郊灞桥区江村附近,西安市城区700多万人的生活垃圾,目前都在江村沟垃圾填埋场处理。该生活垃圾填埋场日处理量在7000吨左右,是西安市唯一一家生活垃圾填埋场,也是全国最大的生活垃圾填埋场之一[1]。

但由于未配套建设运行渗滤液处理设施,从投入使用的第二年起,填埋场下游的唐家寨水库就受到渗滤液的污染,之后污染扩大渗入周边地下水。加之垃圾运输填埋产生的臭味、异味,尤其是大量滋生的蚊蝇,严重影响了周围人的日常生活。通过查阅近十年来江村沟垃圾场及其附近的卫星地图,可以从景观生态学的角度解释相关景观元素的动态变化,从而分析预测城市化以及该地区生态环境的过去、现在以及将来的变化。

二.“基质、斑块、廊道”模式的构建

基质:黄土台塬自然斑块(特点:易松动,较干旱,植物覆盖率低)

斑块:

1.建筑斑块

①城市建筑斑块(特点:呈规则分布,总体与黄土台塬自然斑块以道路廊道为诱导边缘相隔,小部分因城市化进程成为黄土台塬自然斑块边缘区域中的干扰斑块。)

②乡村建筑斑块(特点:呈聚集分布,形状多为类圆形,镶嵌在黄土台塬自然斑块内部区域,与远距离城市斑块交流少,结构较为稳定。)

2.江村沟垃圾场斑块(特点:呈带状分布,核心区小,与相邻基质的交流少。)

廊道:

1.道路(人工廊道)

(特点:线状廊道;主要功能包括物流和信息的相互输送。)

2.沟谷(自然廊道)

(特点:环境资源型廊道;带状廊道;主要功能包括输水和能流。)

三.景观格局动态变化成因分析(斑块篇)

1.关于城市化问题浅析

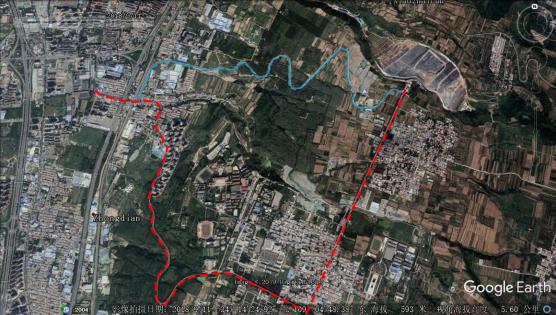

图

1.2004-2018年卫星地图

所应用的景观生态学原理:

人类主导性原理:城市人口不断加剧,城市不断向郊区扩张,进而不断侵蚀自然斑块。

景观生态学角度分析:图1所示,红色区域表示在人工干预下唐家寨村落斑块自2004年起,由于西安市人口不断加剧,城市不断向郊区扩张,进而不断侵蚀自然斑块。又因黄土台塬斑块边缘齐整,与相邻基质间的交流少,直线型边界增加了侵蚀的可能性。而唐家寨村落斑块的边缘参差不齐,有很多突触,与相邻基质间的交流好,有利于物种的交流扩散。进而在近十年的演变中,小版块逐渐通过道路廊道链接在一起,形成大的人工斑块,使得该地区资源得到整合利用。

同样人类需要通过生产生活来满足基本需要,图1中绿色部分2004年时只是一片废弃地斑块,到2011年时该废弃地斑块面积骤减,部分已经作为农业斑块投入使用,直至2018年农业斑块又演替为工厂苗圃斑块来满足城市经济的发展。

社会经济角度分析:白鹿塬拥有丰富自然资源,可以为苗木培育及农业技术研发,果品蔬菜仓储服务提供天然场地。区域内增加的工业厂房正是基于西安东郊经济发展所开发的人工斑块。

2.关于江村沟垃圾场问题浅析

所

应用的景观生态学原理:渗透理论与阈限现象、生物多样性原理。

图2.2004年、2019年卫星地图

景观生态学角度分析:图2所示垃圾场有明显逐年增大的趋势,人工斑块痕迹愈加明显。内部填埋斑块经历聚合-分散-聚合的动态变化,预示即将达到饱和状态。

渗透理论与阈限现象:城市生活垃圾量的增加以及成分由之前的干垃圾居多变化为是垃圾居多,从而使得垃圾渗滤液增多,单位面积土壤的渗透率增大,垃圾场中斑块中的渗滤液通过沟谷廊道的传输作用,对低处唐家寨水库斑块以及村落斑块造成极大破坏,加之渗滤液处理欠缺整体考虑,人为经营管理的生态系统自我调节能力已不能抵御,外界干扰远远超过了生态阈限,导致生态失衡。

生物多样性原理:每立方米的土壤中碱度升高,有机污染物增加,土壤因垃圾渗滤液而带有金属离子,这些金属离子会对生物处理过程产生严重地抑制作用,因而不抗盐碱的植物遭到大幅度灭亡。同时,单位土壤中腐生生物数量增加,有害昆虫数量增多,植物虫害严重且水体富营养化不宜生存从而大幅度减少。此为因腐生生物增多导致植物种群大幅锐减的恶性生态循环过程[2]。

四

.景观格局动态变化分析(廊道篇)

图3.2004年卫星地图 图4.2010年卫星地图

景观生态学角度分析:图4虚线框内所示351道路廊道,将城市斑块(纺织城地区)与唐家寨村落斑块、垃圾渗滤液处理厂斑块、肖家寨村落斑块、高家沟村落斑块、任家坡村落斑块、灞桥区气象局斑块连接起来,廊道尽头直通樱桃谷景区,形成白鹿塬农业观光休闲带,从而利用旅游业带动该区域的经济发展,促进城乡一体化建设。

图

5.2019年卫星地图

动态分析:图5中红色道路廊道为目前西安市垃圾运输唯一廊道,蓝色道路为构建远离城乡生活空间正在修建的垃圾运输廊道,同于减少因垃圾车在行进过程中对沿途居民引起的扬尘以及渗滤液的危害,同时舒缓交通,避免交通危险,从而缩短行驶距离,节能环保。

五.结语

由于景观生态学中的人类主导性原理可得,有良性干预与恶性干预之分。

优势:原始台塬自然景观经人类诱导随时间性质逐渐整构为农业风光旅游为主导的经营景观,各类果园斑块(以樱桃和葡萄为主),提高了景观的生产力和稳定性,景观实现良性循环。

再者,新道路廊道的构建,将原本孤立的村落斑块串联起来,增强了斑块间的能量流动和信息交流。

劣势:垃圾场采用原始的填埋手法,所产生的垃圾渗滤液对当地自然环境产生严重破坏,水体污染、空气污染,并且对土壤的污染导致植被退化,加剧了水土流失,局部生态环境失衡。

生态修复概念设想:该垃圾场目前面临闭厂,现一期从已实施的植被修复实验区域看,石楠、女贞长势良好,紫叶李虫害较为明显。因而在今后的种植设计中,应选取抗虫抗盐碱,对金属离子有一定吸附功能的植物为主进行种植大面积混植,在垃圾填埋场中形成一个面

积较大的核,利用人工干预进行区域保护,在其周围分布一些较分散的生物辅助空间,可为其他植物廊道或植物小斑块,尽可能的提供多种路径的信息交流,从而逐渐打造生态沟谷境域,逐步改善当地生态环境。

参考文献:

[1]王莹莹. 西安市江村沟垃圾填埋场渗滤液对周边生态环境的影响研究[D].长安大学,2008.

[2] 徐福军,高榕,蒋涛,翟萌. 关于江村沟垃圾填埋场环境污染有关问题的调查与治理对策[A]. 中国环境科学学会(Chinese Society For Environmental Sciences).2015年中国环境科学学会学术年会论文集(第一卷)[C].中国环境科学学会(Chinese Society For Environmental Sciences):中国环境科学学会,2015:4.

作者简介:杜馨悦(1996.11.07),女,籍贯陕西省西安市,西安建筑科技大学,2018级硕士研究生 研究方向:景观生态学。