四川九洲空管科技有限责任公司 四川省 绵阳市 621000

【摘要】当前,广播式通信技术快速发展,随之而来的通信效率低、通信丢包率严重等问题也成为了通信研究人员亟需解决的问题。其中通信丢包现象成为了限制广播式通信高效率发展的主要瓶颈因素,限制了广播式通信的应用场景。本文首先对一种已存在的广播式通信系统存在的通信丢包问题展开研究和分析,并在此基础上进行技术优化设计,从而降低广播式通信丢包率。

【关键词】广播式;通信;丢包率

引言:

根据广播式通信技术的发展特点,将新的通信体制在广播式通信系统中进行有效应用,能够降低通信丢包率,从而可以有效提高广播式通信系统的通信效率。

一、广播式通信丢包症结分析

通信丢包是指在通信过程中通信数据包丢失的现象,数据在通信过程中是以数据包为单位传输的,每个数据包中有表示数据信息的帧。由于数据包的存在,导致无论通信传输环境有多好,数据都不会以线性连续的方式进行传输,传输过程中总是会出现传输空隙。在通信发射端功率稳定,传输环境较好的情况下,数据可以较快速的完成传输,就不易出现通信丢包的情况。而在数据包的实际传输过程中,几乎不可能百分之百的完成,由于外界干扰、设备问题等种种原因,信号在传输过程中不可避免地会产生错误,总会产生一定的数据损失,从而造成通信丢包的现象。

根据广播式通信系统的特性,我们知道广播式通信系统的总丢包率主要受到误码率、通信碰撞及发射天线覆盖率因素的影响。

(一)误码率因素

受到自然热噪声和天线、电路等产生的热噪声影响,通信过程中会按照一定的概率(误码率Pber)出现误码。因此,由误码率所导致的理论通信丢包率PPERN为:

(二)通信碰撞因素

当邻近广播式通信系统与正在进行通信广播的系统发射时间相同时(碰撞),邻近广播式通信系统的发射将导致接收机阻塞而无法接收正常的通信广播信息。通信发射概率PCom为(通信脉冲宽度/通信周期),邻近系统发射的概率PRad为(发射脉冲宽度/发射周期)。因此,上述碰撞情况的概率POlp为:

![]()

这是双站广播式通信系统发射时的通信碰撞概率,当多站广播式通信系统发射时碰撞情况将更复杂。N站广播式通信系统发射时,碰撞概率POlpN为:

![]()

(三)发射天线覆盖因素

广播式通信系统发射天线的影响主要为天线增益覆盖范围,通过覆盖效率ηAnt来表示,ηAnt取99%和70%两种分析,其中99%表示天线覆盖范围较好,丢包率为1%;70%表示天线覆盖范围较差,丢包率为30%。

(四)通信丢包率

误码率、通信碰撞和发射天线覆盖三个因素对广播式通信系统丢包率的影响作用是相互独立的,故通信丢包率PPER为:

![]()

其中,R表示通信传输次数。

针对上述影响因素,首先从理论方面进行了分析,通过对三种因素进行对比分析可知:

1)在以上影响因素中,天线覆盖效率对通信丢包率影响最大,热噪声等造成的误码率对通信丢包率影响最小;

2)随着雷达数量的增加,其它条件相同的情况下,通信丢包率同样也会不断恶化。

二、广播式通信丢包原因分析

经对通信丢包率的症结进行分析,如图1所示,主要的影响因素包括:通信碰撞、发射天线覆盖、通信体制合理性、器件选择合理性和线路设计合理性。

图1通信丢包率原因分析图

在针对广播式通信系统的测试过程中,测试现场确认并没有其他同时工作的雷达,并使用测试仪器现场测试,通信接收设备位置处于天线正常覆盖范围内。因此在该情况下通信碰撞以及雷达覆盖并非造成通信丢包率的主要症结,反而是对丢包率影响最小的热噪声引起的误码率成为了通信丢包的主要原因。

排除通信碰撞因素以及发射天线覆盖因素,最终对通信丢包率产生影响的因素为误码率因素,从图1中可以看出,造成误码率的末端原因主要包括三种因素:线路设计不合理、器件选择不合理以及通信体制不合理。

(一)线路设计和器件选择合理性分析

线路设计和器件的性能参数对通信系统链路所造成的影响,可以通过软件仿真分析的方式来进行分析,仿真过程包含了通信接收设备各元器件的所有性能参数,仿真所得结果如图2所示。

图2通信链路仿真结果

通过图2所示的仿真结果可知:现有广播式通信系统架构的最大噪声系数约为8.6dB;无杂散动态约为65dB;系统总动态95dB;在质量恶劣的通信信号输入时,系统输出信噪比仍为13.4dB,远超过一般广播式通信系统的输出信噪比6dB,因此可以确认线路设计和器件选择不存在不合理性。

(二)通信体制合理性分析

由于热噪声等原因产生的干扰会叠加到有效通信信号上,且噪声干扰因素的叠加干扰影响无法通过常规手段消除,所以产生的错误通信比特信息就需要通过编码纠错的进行纠错修正,在一帧通信信息数据传输过程中,当数据段、校验字段数据的误码数量超过编码的纠错能力时,广播式通信系统将会丢失这一帧的通信信息数据。现行广播式通信系统使用的通信体制采用了5个纠错编码块,错误通信比特信息位平均分配到5个编码块进行单独纠错。每个编码块最大纠错6位误通信比特信息,5个编码块总共能够承受30位通信比特信息错误,也就是广播式通信系统正常接收误通信比特信息的门限个数为30位,当大于30位误通信比特信息,广播式通信系统将无法通过编码纠错译码,也就无法完全去掉错误的通信比特信息,将导致广播式通信系统将含有错误通信比特信息的通信信息帧丢弃,产生通信丢包。

对现有广播式通信系统进行通信信息数据采集,并对采集到的广播式通信系统数据进行分析,发现接收到的部分通信信息数据已经超过30位通信比特信息错误,部分数据采集结果如图3所示(数据做了模糊化处理,每帧数据倒数第二位表示需纠错通信比特信息位数;数据均为16进制数据,图中标注的数据换算为10进制数据:2*16+2=34,也就是标注的一帧通信信息数据产生了34位通信比特信息错误)。

图3数据采集结果

因此产生通信丢包的主要原因是因为原有通信体制纠错能力达到纠错上限所产生。

三、改善广播式通信丢包的对策

通过前面的广播式通信丢包症结和原因分析,广播式通信丢包的主要原因是原有通信体制纠错能力已达上限。我们需要对原有的通信体制进行重新设计,增加新的的校验和纠错方式,使通信比特信息误码率能够得到降低,从而改善广播式丢包率现象。改善对策从两个方面开展,首先是新通信体制的设计,其次是可行性仿真分析,通过仿真软件进行仿真分析,验证新通信体制的纠错能力。

(一)新广播式通信体制设计

新广播式通信体制中新增校验功能,需在原有通信信息数据基础上额外的通信信息校验数据,重新修订通信信息帧格式。修改后,新的广播式通信体制示意图如图4所示。

图4通信体制示意图

新的通信信息帧主要包括RAMP_UP、同步头、参考位、数据段和RAMP_DOWN五部分,新设计的通信信息帧与原有通信信息帧内容保持一致,不会对原有广播式通信系统造成影响,通信信息帧格式如图5所示。

图5通信信息帧格式

(二)新广播式通信体制仿真分析

通过建立通信链路的理想模型进行通信链路性能仿真,对新的广播式通信体制进行可行性分析,仿真广播式通信系统的通信比特信息误码率。

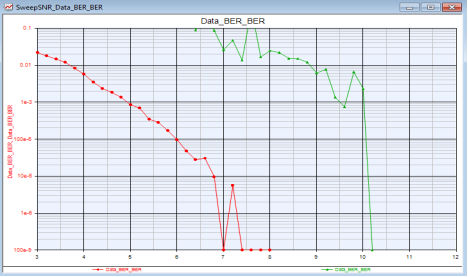

图6误码率仿真曲线图

从图6所示仿真曲线可知,当信噪比理论值为5dB时,新的广播式通信系统通信比特信息误码率已经降为10-3,远远低于原有广播式通信系统通信比特信息误码率。

根据症结分析中所列出来的各种影响因素进行广播式通信丢包率计算,计算结果见表1,表中列出了不同误码率、天线增益覆盖效率和通信重传次数条件下的系统平均丢包率情况。

表1不同情况下系统丢包率分析

序号 | 碰撞 概率 POlp | 误码率 Pber | 理论丢包率 PPERN | 丢包率PPER (R=1) | 丢包率PPER (R=4) | ||

ηAnt=99% | ηAnt=70% | ηAnt=99% | ηAnt=70% | ||||

1 | 0 | 0.3 | 0.38% | 1.38% | 30.38% | 3.63E-4 | 0.85% |

2 | 10-1 | 0.015% | 1.01% | 30.01% | 1.04E-4 | 0.84% | |

3 | 10-2 | 2.44E-15 | 1.0% | 30.0% | 1.0E-4 | 0.83% | |

4 | 10-3 | 4.44E-16 | 1.0% | 30.0% | 1.0E-4 | 0.83% | |

5 | 0.23% | 0.3 | 0.38% | 1.61% | 30.61% | 6.72E-4 | 0.88% |

6 | 10-1 | 0.015% | 1.24% | 30.24% | 2.39E-4 | 0.84% | |

7 | 10-2 | 2.44E-15 | 1.23% | 30.23% | 2.28E-4 | 0.83% | |

8 | 10-3 | 4.44E-16 | 1.23% | 30.23% | 2.28E-4 | 0.83% | |

根据表中数据,在存在通信碰撞可能性的理论理想环境下,系统的丢包率也可以降低至0.02%左右。因此通过仿真结果来看,新的通信体制可以有效降低广播式通信丢包率。

结束语:

广播式通信技术伴随着通信技术的不断发展,也不断地在新的通信领域得到应用,唯有将新的通信体制在广播式通信系统中进行有效应用,才能够有效提高广播式通信系统的通信效率。因此,对广播式通信中存在的问题展开分析,并进行相应的改进设计,对广播式通信技术的不断进步,具有十分重要的意义。

参考文献:

[1]宁平.FPGA上实现CRC16纠错编码并行计算的探讨[D].上海航天电子技术研究所,2013.

[2]张天虹.统一体制建模及其通信复用算法研究[D].电子科技大学,2019.

[3]张卓伟.面向通信系统的误码率计算方法[D].中国船舶集团有限公司第八研究院,2022